沖縄やきれいな海を見たときに海の青さに『なんでこんなに青いの?』まんて思った方もいらっしゃるかと思います。

そんな疑問にお答えしていきたいと思います。

当記事を見ると『沖縄の海がなぜ青いやなど、理由』を徹底解説しております。

沖縄の海が青く見える理由とは?

沖縄の海が青い理由には、光の性質や地形の特性、そして環境保全の取り組みが影響しています。

この美しい青は、単なる偶然ではなく、科学的根拠に基づいています。

光の波長と海の色の関係

太陽光は波長ごとに色が分かれています。

水中に光が入ると、波長の短い青い光は散乱しやすくなり、目に届きやすい性質を持ちます。

一方で、赤や黄といった波長の長い色は、水中で吸収されるため視認しにくくなります。

この現象が、海が青く見える主な要因です。

| 光の色 | 波長 | 水中での挙動 |

|---|---|---|

| 青 | 短い | 散乱して目に届きやすい |

| 赤・黄 | 長い | 吸収されて見えにくい |

沖縄特有の透明度の高さ

沖縄の海は、他の地域と比較して透明度が非常に高いことが特徴です。

この透明度の高さは、サンゴ礁や砂地の影響を大きく受けています。

特にサンゴ礁は、海中の汚れを吸収し、清浄な環境を維持する重要な役割を担っています。

このため、光がさらに遠くまで届きやすく、海の青さが際立つのです。

沖縄の地形が青さを引き立てる

沖縄の海が青く見える理由には、地形的な特性も挙げられます。

砂地や浅瀬が太陽光を反射し、特有の鮮やかな青を作り出しています。

白い砂地が生む明るい青

沖縄の浅瀬には、白い砂が広がっている場所が多くあります。この砂地が光を反射することで、海の青がより明るく感じられます。特に晴天時は、太陽光が直接水面に差し込むため、鮮やかさが一層際立ちます。

H3 サンゴ礁がつくる独特の色彩

沖縄の海域には豊富なサンゴ礁が広がっています。

サンゴ礁は海底の不純物を取り除き、透明度を高めるだけでなく、海の色彩を独特のものにしています。

また、健康なサンゴが生息する海域では、青だけでなくエメラルドグリーンやターコイズブルーといった多彩な色が楽しめます。

| 地形的要因 | 影響 |

|---|---|

| 白い砂地 | 光の反射で明るい青を強調 |

| サンゴ礁 | 透明度を高め、色彩のバリエーションを作る |

季節や天候がもたらす変化

沖縄の海の色は、季節や天候によっても変化します。

それぞれの状況に応じて、海の印象が大きく異なる点も魅力の一つです。

晴天時と曇天時の違い

晴れた日には、太陽光が直接海に届くため、青さが最も際立ちます。

一方で、曇りの日や雨天時には、光の反射が弱まり、青さが少し沈んだように感じられることがあります。

季節ごとの海の表情

春から夏にかけては、海の透明度が高く、青さが最も美しい時期です。

秋から冬にかけては、風が強まり波が立つため、海の青さに深みが加わることが特徴的です。

| 天候・季節 | 海の色の特徴 |

|---|---|

| 晴天 | 鮮やかな青 |

| 曇天・雨天 | 落ち着いた色合い |

| 春~夏 | 透明度が高く明るい青 |

| 秋~冬 | 深みのある濃い青 |

沖縄の青い海と観光の魅力

沖縄の海は観光地としても国内外から高い人気を誇ります。

その美しい青は、訪れる人々を魅了し、さまざまなアクティビティや観光体験の中心となっています。

人気の観光スポットと海の色

沖縄には、美しい海を楽しめる観光スポットが数多くあります。

それぞれの場所には特徴があり、訪れる時期や視点によって異なる青さを楽しむことができます。

古宇利島の透明な海

「恋の島」として知られる古宇利島は、青い海と白い砂浜のコントラストが美しいスポットです。

橋を渡りながら海を一望する体験は、沖縄ならではの魅力です。

慶良間諸島のケラマブルー

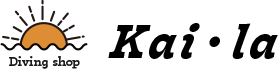

ダイビングスポットとして世界的に知られる慶良間諸島では、「ケラマブルー」と呼ばれる鮮やかな青を堪能できます。

透明度が高い海域では、熱帯魚やウミガメとの出会いも期待できます。

| 観光スポット | 特徴 | おすすめアクティビティ |

|---|---|---|

| 古宇利島 | 橋から見える透明な青 | ドライブ、シュノーケリング |

| 慶良間諸島 | 世界的に有名なダイビングスポット | ダイビング、シュノーケリング |

海と連動した観光体験

沖縄では、海を楽しむだけでなく、その青さを活かしたさまざまな観光体験が提供されています。

例えば、シュノーケリングやダイビングでは、サンゴ礁や熱帯魚を間近で観察することが可能です。

また、海を背景にしたリゾートホテルの宿泊体験も人気があります。

エコツーリズムの広がり

沖縄の観光業では、自然環境を守るエコツーリズムが推進されています。

観光客が海洋環境について学ぶ機会を提供するプログラムも増えています。

サンゴの植え付け体験や、地元ガイドによる環境解説ツアーはその一例です。

沖縄の海を守るための取り組み

沖縄の青い海を未来に残すためには、環境保全が不可欠です。

地域ではさまざまな取り組みが行われており、観光客も参加可能な活動が増えています。

サンゴ礁保護の取り組み

沖縄のサンゴ礁は、青い海を支える重要な存在です。

しかし、近年は気候変動や人間活動の影響で白化現象が進行しています。

これを受けて、サンゴの植え付けプロジェクトや、ダイビング中の環境保護ルールの普及が行われています。

| 取り組み | 内容 |

|---|---|

| サンゴの植え付けプロジェクト | 人工的に育てたサンゴを海に移植 |

| 環境保護ルールの普及 | ダイビング中のサンゴ接触を防止 |

海洋プラスチック問題への対応

海洋プラスチックの問題は、沖縄の美しい海にも影響を与えています。

地元では、ビーチクリーン活動やゴミ削減キャンペーンが実施されています。

また、観光業者は使い捨てプラスチックの削減に取り組み、地元製のリサイクル商品を推奨しています。

沖縄の海が未来に伝えるメッセージ

沖縄の青い海は、自然の美しさだけでなく、私たちが環境保全の大切さを学ぶための教科書とも言えます。

未来にこの美しさを残すためには、個人や地域が行動を起こすことが重要です。

次世代への教育活動

沖縄では、地元の子どもたちや観光客に向けた環境教育が盛んです。

例えば、サンゴの育成や海洋ごみの問題をテーマにしたワークショップが開催されており、参加者は海の重要性を実感する機会を得ています。

沖縄の海と文化的な役割

沖縄の海は、地域文化に深く根付いています。

その青い海は、生活の糧を与えるだけでなく、精神的な支えや文化的象徴としても重要な役割を果たしてきました。

海を題材にした神話や伝説

沖縄の文化には、海にまつわる神話や伝説が多く残されています。

代表的なものとして「ニライカナイ」という概念があります。

これは海の彼方に存在するとされる理想郷であり、豊穣や幸福の源と考えられています。

ニライカナイからの恵みとして、漁や農業の成功が祈られることもあります。

伝統行事と海の関わり

沖縄では、海と結びついた伝統行事が多く存在します。

その一例が「ハーリー」という祭りです。これは豊漁を祈願して行われるドラゴンボートレースで、青い海を背景にしたダイナミックな風景が特徴です。

また、海岸で行われる「ウンケー」という儀式では、海を通じて祖先の霊を迎えるという信仰が根付いています。

| 行事名 | 目的 | 特徴 |

|---|---|---|

| ハーリー | 豊漁祈願、地域の団結力向上 | 海上でのドラゴンボートレース |

| ウンケー | 祖先の霊を迎える儀式 | 海岸での伝統的な祈り |

沖縄の海と地域経済

青い海は、沖縄の地域経済において重要な資源です。

観光業だけでなく、漁業や特産品産業にも大きな影響を与えています。

観光業への影響

沖縄の観光業は、海を中心に展開されています。

リゾートホテルやマリンアクティビティの提供はもちろん、青い海を背景にした観光スポットが国内外の観光客を惹きつけています。

また、地域の文化や自然環境を生かしたエコツーリズムも成長中です。

| 観光業の要素 | 影響 |

|---|---|

| リゾートホテル | 海を眺める贅沢な宿泊体験を提供 |

| マリンアクティビティ | シュノーケリングやダイビングが人気 |

| エコツーリズム | 自然と文化を体験する持続可能な観光を推進 |

漁業と特産品

沖縄の青い海で育まれる魚介類や海藻類は、地域の特産品として全国に出荷されています。

特に、モズクやウミブドウといった海産物は、清浄な海でなければ育たないため、沖縄の海の価値を象徴する存在です。

また、これらの特産品は観光客にも人気があり、土産物としても重要な役割を果たしています。

沖縄の海と季節ごとの魅力

沖縄の海は、季節ごとに異なる表情を見せる点も魅力の一つです。

それぞれの季節に合わせた楽しみ方を知ることで、訪問体験をより豊かにできます。

春から夏の透明度の高さ

春から夏にかけては、沖縄の海が最も輝きを増す時期です。

この時期は晴天が多く、透明度が高い状態が保たれます。

シュノーケリングやダイビングには最適なシーズンであり、海中のサンゴや熱帯魚を楽しむ絶好のタイミングとなります。

| 春~夏の特徴 | 楽しみ方 |

|---|---|

| 海の透明度が高い | シュノーケリング、ダイビング |

| 日差しが強い | 日焼け対策をしながらビーチでのんびり過ごす |

秋から冬の深みのある青

秋から冬の沖縄の海は、深みのある濃い青が特徴的です。

気温が下がることで観光客が減少し、静かで落ち着いた雰囲気を楽しむことができます。

この時期は、のんびりと海を眺めたり、潮風を感じながら散策を楽しむのに適しています。

| 秋~冬の特徴 | 楽しみ方 |

|---|---|

| 落ち着いた色合いの海 | 静かな環境でリフレッシュする |

| 観光客が少ない | 穏やかな海辺での散策や風景撮影 |

沖縄の海の未来を考える

沖縄の青い海を未来に残すためには、私たち一人ひとりの行動が求められています。

観光客、地元住民、そして国際社会が協力して取り組むべき課題があります。

持続可能な観光の実現

観光業が盛んな沖縄では、環境への負荷を抑えつつ観光を推進することが課題となっています。

観光業者が環境保全に配慮したプランを提供するだけでなく、観光客自身も自然を傷つけない行動を心がける必要があります。

環境保護への参加

海洋プラスチックの問題やサンゴの白化現象といった課題は、地元だけでなく世界全体が取り組むべきテーマです。

ビーチクリーン活動に参加したり、環境に優しい商品を選ぶといった日常の小さな行動が、青い海を守る大きな力になります。

沖縄の海と教育

沖縄の海は、子どもから大人まで、学びの場としても活用されています。

青い海を通じて環境保護の重要性や自然の偉大さを知ることは、未来を担う世代にとって貴重な経験となります。

地域で行われる環境教育

沖縄の学校では、海洋環境をテーマにした授業が取り入れられています。

サンゴ礁の重要性や海洋ごみの影響を学ぶプログラムが行われるほか、実際に海での体験活動を通じて理解を深める取り組みが進んでいます。

- サンゴの植え付け活動 :子どもたちが人工サンゴの育成と植え付けを行うことで、サンゴ礁の大切さを学ぶ。

- ビーチクリーン活動 :地域のビーチでごみ拾いを行い、海洋プラスチック問題への意識を高める。

| 教育活動 | 目的 |

|---|---|

| サンゴ植え付け活動 | 生態系の維持と保護意識の醸成 |

| ビーチクリーン活動 | 海洋汚染問題への関心を高める |

観光客への啓発プログラム

観光客向けにも、沖縄の海について学ぶプログラムが増えています。

シュノーケリングツアーでは、ガイドがサンゴ礁の保護や環境への配慮について説明することで、訪れる人々が楽しむだけでなく学びを得られる工夫がされています。

沖縄の海を未来へつなぐ地域の展望

沖縄の海を守り続けるためには、地域社会全体が協力し、持続可能な発展を目指す必要があります。

これには、観光業の拡大だけでなく、自然保護と地域経済の両立が求められます。

地域産業と環境保全の融合

沖縄では、地域産業が環境保全と連携する動きが広がっています。

例えば、漁業では環境に優しい漁法が取り入れられ、サンゴ礁を守りながら持続可能な水産資源の利用を目指しています。

また、観光業界では地元の特産品を活用したツアーが提供され、地域経済の活性化につながっています。

| 取り組み | 具体例 |

|---|---|

| 環境に優しい漁法 | サンゴ礁を傷つけない漁具の使用 |

| 地域特産品を活かした観光 | 地元の海産物をテーマにした料理体験ツアー |

テクノロジーを活用した保全活動

沖縄の海洋保全には、最新のテクノロジーも役立てられています。

ドローンや水中ロボットを使ったサンゴ礁のモニタリングが行われており、データに基づく効果的な保全計画が策定されています。

さらに、AI技術を活用して、海洋ごみの回収効率を向上させる取り組みも始まっています。

沖縄の海と観光客が守るべき心得

沖縄の海を訪れる観光客には、楽しむだけでなく、環境への配慮が求められます。

観光客一人ひとりの行動が、海の未来を左右すると言っても過言ではありません。

マナーとルールを守る

沖縄では、観光客が守るべきマナーやルールがガイドブックや観光地で提示されています。

たとえば、以下のような行動が求められています。

- サンゴを直接触らない

- ゴミを持ち帰る

- マリンアクティビティ時の環境配慮

これらを意識することで、観光が海に与える影響を最小限に抑えることができます。

地元の文化を尊重する

沖縄の海は、地元の人々にとって生活の一部であり、精神的な支えでもあります。

そのため、地域の文化や伝統を尊重することが大切です。

伝統行事や神聖な場所を訪れる際には、地元のルールに従い、謙虚な態度で接することが求められます。

沖縄の海が教えてくれること

沖縄の海は、その青さと美しさを通じて、多くのことを私たちに教えてくれます。

自然の素晴らしさや環境保護の重要性を改めて実感する場であり、未来を考えるきっかけでもあります。

自然の力と共生の必要性

沖縄の海を見ていると、自然の偉大さとその繊細さを感じます。

この青さを守るためには、私たち人間が自然と共生する道を選ぶ必要があります。

環境に優しい生活を実践することが、次世代のために青い海を残す第一歩です。

地域と世界の連携

沖縄の取り組みは、地域に留まらず、世界的な環境問題への示唆を与えています。

この青い海は、私たち全員が共有する財産であり、地球規模で守るべき存在であることを忘れてはなりません。

沖縄の海が果たす地球環境への役割

沖縄の青い海は、地域だけでなく地球全体の環境に対しても重要な役割を果たしています。

特に海洋生態系の維持や気候変動の緩和において、その価値は計り知れません。

二酸化炭素の吸収と気候変動への影響

海は地球上の二酸化炭素を吸収する主要な場であり、沖縄の海も例外ではありません。

サンゴ礁や海藻類が二酸化炭素を吸収し、酸素を供給することで、地球規模の気候バランスを保つ一助となっています。

特にサンゴ礁は、炭素を固定化する機能があり、「海の森」とも呼ばれます。

この役割が失われると、地球温暖化の進行に拍車がかかるため、保護の重要性が高まっています。

| 要素 | 役割 |

|---|---|

| サンゴ礁 | 二酸化炭素を吸収し酸素を供給 |

| 海藻類 | 水中の炭素循環を調整 |

海洋生物の生息地としての役割

沖縄の海は、多種多様な生物が生息する重要な環境です。

魚類や甲殻類、ウミガメなどの生息地であり、これらの生物が繁栄することで海洋生態系全体が保たれています。また、沖縄の海域には、絶滅危惧種の生息が確認されており、その保護は国際的な関心を集めています。

沖縄の海にまつわる課題と挑戦

沖縄の青い海を守るためには、いくつかの課題を解決する必要があります。

気候変動や観光業の拡大、環境破壊といった問題にどのように対応していくべきかを考えることが求められます。

気候変動とサンゴの白化現象

気候変動による海水温の上昇は、沖縄のサンゴ礁に深刻な影響を与えています。

海水温が高い状態が続くと、サンゴが体内に共生している藻類を失い、白化してしまう現象が発生します。

この白化が進むと、サンゴ礁は死滅し、海洋生態系全体に悪影響を及ぼします。

| 課題 | 影響 |

|---|---|

| 海水温の上昇 | サンゴの白化と生態系の崩壊 |

| 気候変動 | 生物多様性の減少と環境バランスの悪化 |

観光業の拡大による環境負荷

観光業の発展は地域経済に大きな恩恵をもたらしますが、一方で環境への負荷を増大させる原因にもなります。

特に、観光客が増えることでごみの排出量が増加し、サンゴ礁や砂浜が損傷するケースも報告されています。

この問題に対処するためには、観光業者と地元住民が協力して持続可能な取り組みを進める必要があります。

沖縄の海を未来に残すための国際的な協力

沖縄の海を守るためには、地域単位だけでなく、国際的な連携も重要です。

世界中で共有される問題に対して、沖縄が発信するメッセージや取り組みは大きな意義を持ちます。

国際的な海洋保護プロジェクト

沖縄は、国際的な海洋保護プロジェクトにも積極的に参加しています。

例えば、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」の中で、海洋資源の保護を目指す目標14「海の豊かさを守ろう」に基づく活動が進められています。

このプロジェクトでは、サンゴ礁の再生や海洋プラスチックの削減が重要なテーマとなっています。

世界の観光客へのメッセージ発信

観光客の多くは海外からも訪れるため、国際的な視点で環境保護の意識を高めることが求められます。

英語や中国語など多言語での啓発資料の提供や、外国人観光客向けのエコツアーを開催するなど、沖縄の取り組みは広がりを見せています。

沖縄の青い海が私たちに教えてくれること

沖縄の海は、その青さと美しさを通じて、多くのことを私たちに教えてくれます。

自然の大切さや環境保護の重要性を実感する場であると同時に、未来を見据えた行動を考えるきっかけを与えてくれる存在です。

環境を守ることの意味

沖縄の海が青く、美しいままであることは、単なる景観の問題ではありません。

生物多様性や地球規模の環境バランスに直結しており、私たちの生活にも影響を与えています。

この事実を知ることが、行動を起こす原動力となります。

自然との共生を目指して

沖縄の青い海を見ると、自然との共生がいかに重要かを感じます。この共生を実現するためには、日々の生活で自然を意識し、小さな行動を積み重ねていくことが大切です。例えば、プラスチックごみの削減やエコツアーへの参加といった行動が、未来の青い海を守る一歩になります。

H2 沖縄の海と地域コミュニティ

沖縄の海は、地域コミュニティの絆を深める場としても機能しています。

地元の人々が海を中心にしてどのように交流し、未来を築いているのかを見ていきます。

海を通じた世代間のつながり

沖縄では、漁業や海辺での生活文化を通じて、世代間のつながりが育まれています。

祖父母が孫に漁の仕方を教えたり、地元の祭りを通じて地域全体が海の恵みに感謝する場面は、沖縄ならではの光景といえます。

特にハーリーのような伝統行事は、若者たちが地域の歴史や文化を学ぶ重要な機会となっています。

| 活動内容 | 地域コミュニティへの影響 |

|---|---|

| 漁業の指導 | 若い世代が伝統的な技術を学ぶ |

| 祭りやイベントの開催 | 地域住民の絆が深まり、世代間交流が活発化 |

地元住民が担う環境保護

沖縄の住民たちは、海の美しさを守るための取り組みを日常的に行っています。

地元の小学校や中学校では、海岸清掃が授業の一環として取り入れられることが多く、子どもたちが地域の自然環境に対する責任感を育む機会となっています。

また、地域住民が中心となった「ビーチクリーンプロジェクト」では、多くのボランティアが集まり、沖縄の美しい海を守る活動が続けられています。

沖縄の海を題材とした芸術と表現

沖縄の青い海は、芸術や文化的な表現にも多大な影響を与えています。

写真や絵画、音楽など、多彩な分野で沖縄の海がどのように表現されているのかを探ります。

写真や絵画に描かれる青

沖縄の海を題材とした写真や絵画は、その美しさを永続的に伝える手段となっています。

プロの写真家だけでなく、観光客が撮影した写真もSNSを通じて広く共有され、沖縄の魅力を世界中に発信しています。

絵画では、青と白のコントラストを生かした作品が多く、海の広がりや輝きを表現したものが特に人気です。

音楽や文学における海のモチーフ

沖縄音楽には、海をテーマにした楽曲が数多く存在します。

「島唄」に代表されるような伝統音楽だけでなく、ポップスやバラードでも、海の青さやそこに生きる人々の生活が描かれています。

また、沖縄を舞台にした小説や詩では、青い海が登場人物の感情や物語の象徴として描かれることが多いです。

| 分野 | 沖縄の海との関係性 |

|---|---|

| 写真・絵画 | 視覚的な美しさを世界に発信 |

| 音楽 | 生活や文化を反映した楽曲 |

| 文学 | 物語の舞台や感情表現の象徴として活用 |

沖縄の海と海洋科学の進展

沖縄の海は、海洋科学の分野でも重要な研究対象となっています。

その透明度の高さや生態系の多様性から、多くの科学者が沖縄での調査を行い、新たな発見が進んでいます。

サンゴ礁研究の最前線

沖縄のサンゴ礁は、地球上で最も北に位置するものの一つであり、気候変動の影響を調査するための重要なフィールドとされています。

近年では、サンゴの白化現象や海水温の変化に関する研究が進められ、温暖化が与える影響を理解するための貴重なデータが集められています。

海洋資源の持続可能な利用

沖縄の海は、漁業資源や観光資源としてだけでなく、新しい海洋エネルギーの開発にも注目されています。

波力発電や潮流発電といった再生可能エネルギーの可能性が研究されており、地球規模でのエネルギー問題を解決する一助となることが期待されています。

| 研究分野 | 成果や期待される効果 |

|---|---|

| サンゴ礁研究 | 気候変動の影響解明、保護対策の立案 |

| 海洋エネルギー開発 | 持続可能なエネルギー供給の実現 |

まとめ

沖縄の海は、自然の美しさや科学的な価値だけでなく、未来への希望を象徴する存在でもあります。

この青い海を次世代に引き継ぐため、私たちが今できることを考えることが重要です。

私たち一人ひとりができることとして、環境への配慮を日常生活に取り入れることが挙げられます。

使い捨てプラスチックの削減や再生可能エネルギーの活用を心がけることで、沖縄の海を含む地球環境全体にポジティブな影響を与えられます。

未来を担う子どもたちに、沖縄の海が持つ価値や重要性を伝えることも必要です。

学校教育や地域活動を通じて、海洋環境を守る責任を共有することで、青い海を未来に残すことが可能になるのです。