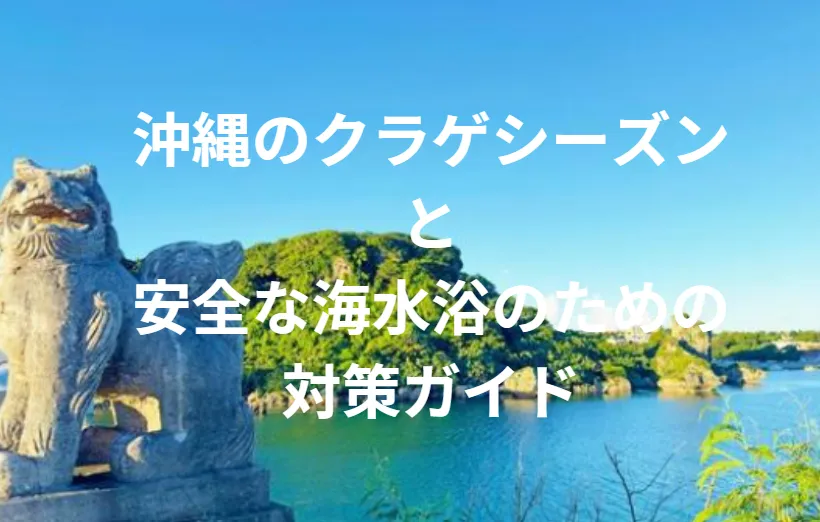

沖縄の海を楽しむためには、クラゲの出現時期や刺されないための対策を知っておくことが大切です。

本記事では、沖縄でクラゲが多く見られる時期や代表的なクラゲの種類、刺されないための方法、刺された場合の応急処置について詳しく解説します。

沖縄で多く見られるクラゲの種類と発生時期

沖縄の美しい海は、多くの旅行者が楽しみにしている観光名所ですが、夏の海水浴シーズンにはクラゲにも注意が必要です。

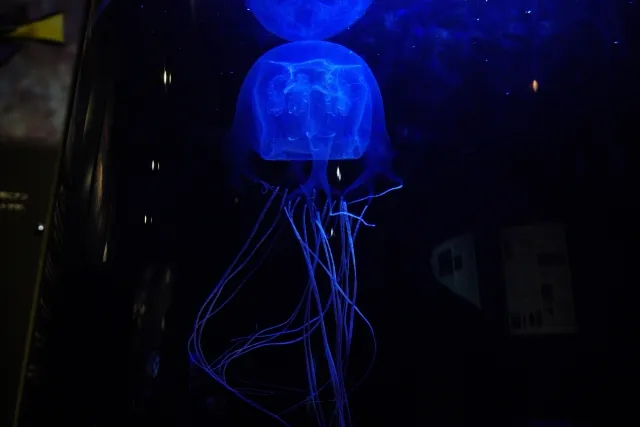

特にハブクラゲやカツオノエボシといった種類は、沖縄で頻繁に見られ、刺されると痛みや危険を伴うこともあります。ここでは、それぞれのクラゲの特徴や発生時期を見ていきましょう。

ハブクラゲ

ハブクラゲは、沖縄や奄美地方の海域で初夏から秋にかけて見られる熱帯性のクラゲです。

傘の四隅から伸びた7~8本の触手が特徴で、日本に生息するクラゲの中でも毒性が非常に強く、「ハブ」の名前が付けられたと言われています。

沖縄県内では5月から10月にかけて広範囲で発生しますが、慶良間諸島など一部の地域では確認されていません。

浅瀬にも出現するため、特に注意が必要です。かさが透明なこともあり、海の中を漂っていても見つけにくいです。

1998年から2022年までの加害生物による被害件数は6558件に上り、そのうち43.7%はハブクラゲによるもので、沖縄の海での危険生物による被害のほぼ半分がハブクラゲによるものと考えられます。

この結果から、ハブクラゲに対する対策の強化と予防活動がさらに重要であることがわかります。

カツオノエボシ

カツオノエボシは外洋性のクラゲで、日本の温暖な海域、特に南日本や沖縄周辺で多く見られます。

6月から9月にかけての夏季に特に発生しやすく、沖縄では11月頃まで見られることもあります。

青い浮袋で水面に浮かび、水中には長い触手が垂れ下がっています。

このクラゲは、強力な毒を持つクダクラゲの一種で、触手に触れると電気ショックのような強い痛みが走ります。

また、二度目の接触でアナフィラキシー反応が引き起こされ、命に関わるショック状態に陥る危険もあります。

風の強い日には海岸に打ち寄せられたり、砂浜に漂着したりすることもあり、その鮮やかな色や形からつい触りたくなることがありますが、素手で触れるのは避けるべきです。

ハブクラゲ被害の現状

ハブクラゲの触手には毒針があり、触れると毒が注入されて激しい痛みを引き起こします。

過去にはハブクラゲに刺されて命を落としたケースもあり、1998年から2022年までの25年間で被害件数は計2865件に上りました。

月別ハブクラゲ被害発生状況(1998~2023 年)被害報告数:2868件

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 192 | 1,136 | 1,293 | 195 | 31 | 1 | 1 |

沖縄県衛生環境研究所「ハブクラゲ侵入防止ネット管理マニュアル」月別ハブクラゲ被害発生状況を基に筆者作成

https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/069/kuragenet_manual.pdf

ハブクラゲによる被害が主に6月から9月に集中していることが分かるでしょう。

7月と8月にピークがあり、これらの月は沖縄の夏季にあたるため、海水浴や海での活動が活発になります。

5月からは被害が増加し始め、秋になると減少しています。

また、1月から4月まではほとんど被害が報告されていないため、ハブクラゲの活動が夏季に限定される傾向があることが示されているのです。

ハブクラゲに刺されると死に至るケースもあります。

重篤な被害を受けたのは15歳以下の子どもたちで、県が把握している死亡例としては、1961年に14歳の少年、1997年に6歳の少女、1998年に3歳の少女の3件が確認されています。

これらの事故を受け、沖縄県ではクラゲの発生状況調査や安全対策の啓発活動を行う全国唯一の対策事業を始めました。

沖縄県におけるハブクラゲ刺傷による死亡・呼吸停止は以下の通りです。

| 年齢 | 性別 | 年月 | 場所 | 被害 |

| 14 | 男 | 1961年8月 | 大宜味村 | 死亡 |

| 6 | 女 | 1997年8月 | 金武町 | 死亡 |

| 3 | 女 | 1998年7月 | 石垣市 | 死亡 |

| 8 | 女 | 1998年8月 | うるま市 | 生存 |

| 8 | 女 | 2000年8月 | 恩納村 | 生存 |

| 5 | 女 | 2005年8月 | 大宜味村 | 生存 |

| 9 | 男 | 2008年8月 | 名護市 | 生存 |

| 6 | 女 | 2014年8月 | 今帰仁村 | 生存 |

| 9 | 女 | 2021年7月 | 豊見城市 | 生存 |

| 7 | 女 | 2023年8月 | 名護市 | 生存 |

沖縄県衛生環境研究所「ハブクラゲ対策講習会」ハブクラゲ刺症による死亡・呼吸停止時例を基に筆者作成

この結果からわかることは、ハブクラゲによる刺傷が非常に危険であること、特に子どもたちが深刻な被害を受けやすいということです。

過去のデータによれば、死亡例は1998年を最後に報告されていませんが、呼吸停止に至る被害はその後も発生しており、ハブクラゲの危険性が依然として高いことが示されています。

また、沖縄県が行っているクラゲ発生状況の調査や安全対策の啓発活動が重要であり、これらの取り組みが被害の減少に寄与していることが考えられます。

クラゲに刺されないための対処法

夏の海水浴シーズン、楽しいひとときも油断するとクラゲの危険にさらされることがあります。

特に、毒を持つクラゲに刺されると激しい痛みを伴う場合もあり、安全対策が重要です。

海で安全に楽しむためには、肌の露出を減らし、クラゲ防止ネットのある海水浴場を選ぶこと、こっちの存在を知らせる、いくつかの基本的な対処法を守りましょう。

・こっちの存在を知らせる

クラゲに刺されないためには、自分の存在をクラゲに知らせることが有効です。

水中で静かに動いていると、クラゲに気づかれずに近づかれてしまうことがあります。

しかし、水しぶきや影、水流などのわずかな刺激を与えることで、クラゲが驚いて離れていくことがあります。

このように、自分の動きや周囲の環境を意識して、クラゲから距離を保つことができます。

例えば、手を広げてゆっくり水をかきながら進むことで、クラゲに対して自分の存在を伝えることができます。

また、水流の変化や動きがクラゲを刺激して、反応的にその場から離れることがあります。

視界が悪くてクラゲが見えにくい場合でも、この方法を取ることで、クラゲが接近してくる前に避けることが可能です。

それでも、クラゲの種類によっては反応が鈍い場合もあるため、この方法が完全に安全を保証するわけではありません。

クラゲの多い地域では、事前に情報を確認し、危険なエリアに近づかないようにすることが最も重要です。

・肌の露出を減らす

クラゲに刺されないためには、肌の露出を減らすことが重要です。

ウェットスーツや長袖シャツ、スパッツなどを着用することをおすすめします。

これらの衣服は、刺された場合でも毒針が直接皮膚に触れにくくなるため、被害を最小限に抑えることができます。

ウェットスーツは体全体をカバーし、特に足元や手首、首回りまでしっかりと保護できるため、安全性が高い選択肢です。

また、長袖シャツやスパッツを組み合わせることで、体の露出をさらに減らし、刺されるリスクを減らすことができます。

ただし、これらの対策でも完全にクラゲの毒針を防ぐことはできません。

衣服を通して刺されることもあるため、海に入る際は十分に注意を払う必要があります。

また、視界が悪い時やクラゲが透明で見えにくい場合もあるため、入水前には現地の情報や海の状況を確認しましょう。

・クラゲ防止ネット付の海水浴場を選ぶ

沖縄県では、毎年100件以上の刺咬症が海洋危険生物によって引き起こされており、その約4割がハブクラゲによるものです。

この被害を抑えるため、県では「ハブクラゲ防止ネット」の設置が推奨されています。

クラゲネットが設置された海水浴場を利用することで、ネット内でのハブクラゲによる被害を大幅に減らせるとされています。

クラゲネットを設置しているビーチは以下の通りです。

| 沖縄本島 | 久米島 | 小浜島 | 石垣島 | 宮古島 |

| ・JALプライベートリゾートオクマ ・ウッパマビーチ ・エネラルドビーチ ・瀬底ビーチ ・喜瀬ビーチ ・ブセナビーチ ・かりゆしビーチ ・万座ビーチ ・恩納海浜公園ナビービーチ ・村営残波ビーチ ・村営ニライビーチ ・北谷公園サンセットビーチ ・アラハビーチ ・宜野湾トロピカルビーチ ・波の上ビーチ ・豊崎美らSUNビーチ ・美々ビーチいとまん ・リゾネックス名護ビーチ ・カヌチャビーチ ・漢那ビーチ ・リザンシーパークホテル前ビーチ ・サンマリーナビーチ ・ムーンビーチ ・ルネッサンスビーチ ・伊計ビーチ ・津堅島トマイ浜 ・西原きらきらビーチ ・あざまサンサンビーチ | アンランドイーフビーチ | ・はいむるぶしビーチ ・小浜島コーキビーチ | ・石垣島サンセットビーチ ・クラブメッドカビラビーチ ・底地海水浴場 ・フサキビーチ ・マエサトビーチ ・モラモラビーチ | ・みやこサンセットビーチ ・輿那覇前浜ビーチ |

沖縄県福祉保健部「海のキケン生物」クラゲネット設置ビーチを基に筆者作成

沖縄県内ではハブクラゲによる被害を減らすために、クラゲ防止ネットの設置が積極的に進められています。

多くのビーチでクラゲネットが設置されており、これらのネットがあるエリアではハブクラゲによる刺傷のリスクを大幅に減少させることができます。

特に、沖縄本島をはじめ、石垣島や宮古島などのリゾート地では、クラゲネットの設置が進んでおり、海水浴を楽しむ人々の安全対策が強化されています。

ただし、クラゲネットの設置時期はビーチによって異なるため、訪れる前にネットの設置状況を確認することが重要です。

ネットが設置されていない時期に行く場合は、ハブクラゲの危険性を避けるための予防策を講じる必要があります。

事前に情報を収集し、安全が確保されているビーチを選ぶことで、リスクを減らし、より安心して海を楽しむことができるでしょう。

・クラゲに刺されにくい日焼け止めを使う

クラゲに刺されにくい日焼け止めを使うことは、海での安全対策として非常に有効です。

特別な日焼け止めは、クラゲやサンゴ、イソギンチャクなど、毒を持つ海洋生物からの保護を目的として開発されています。

一般的な日焼け止めとは異なり、これらの製品は、海洋生物に対して「寄せ付けない」効果を発揮するのではなく、独自の成分がクラゲにその存在を仲間だと認識させる仕組みになっています。

結果的に、クラゲが近づいても刺される確率を大幅に減らすことができ、刺されてもそのダメージが軽減されるのです。

絶対に刺されないわけではありませんが、複数のクラゲ種で試験した結果、99.9%の確率で刺されなかったとのデータがあります。

この高い効果は、日焼け止めが海の中での防御力を強化し、クラゲとの接触を避ける手助けをしてくれるでしょう。

とはいえ、絶対に刺されないわけではないため、他の予防策と併用することが理想的です。

例えば、クラゲネットが設置されたビーチを選ぶ、海に入る際に肌の露出を抑えるためにウェットスーツや長袖シャツを着用することも大切です。

この日焼け止めを使用することは、海での活動をさらに安心して楽しむための一つの重要な予防策であり、特にクラゲが多い季節には効果的です。

ハブクラゲに刺された際の応急処置

ハブクラゲに刺された場合、迅速な応急処置が重要です。

刺されると激しい痛みや腫れが生じるため、適切な対応で症状を和らげ、重症化を防ぐことができます。

ここでは、ハブクラゲに刺された際に行うべき基本的な応急処置として、海から出る、酢をかける、触手を取り除く、そして患部を冷やす方法をご紹介します。

・すぐに海から出る

ハブクラゲに刺された場合は、速やかに海から上がることが重要です。

刺された直後は、痛みが軽いと感じることもありますが、毒が体内に広がるまでに数分から数十分かかることがあり、時間が経つにつれて症状が悪化する可能性があります。

特にアナフィラキシー反応が発生すると、呼吸困難や意識障害が起きることがあり、命に関わる危険も伴います。

また、痛みやショックで体調が急激に悪化することもあり、海の中で動けなくなることもあるのです。

このように様々なリスクがあるため、ただちに陸に戻るようにしましょう。

・酢をかける

ハブクラゲに刺された際は、触手には多くの刺胞が残っているため注意が必要です。

軽く触れる程度ではすべての刺胞が発射されるわけではありませんが、こすったりすると未発射の刺胞が刺激を受け、傷が広がる恐れがあります。

この場合、酢をかけることで刺胞の発射を抑えることができます。

また、県が管理する68箇所のビーチには「酢箱」が設置されており、応急処置に利用可能です。

クラゲの種類別に見る酢の応急処置効果は以下の通りです。

| クラゲの種類 | 酢の効果 | 備考 |

| ハブクラゲ | 刺胞を不活性化する効果がある | 酢が応急処置として有効 |

| カツオノエボシ・ウンバイソギンチャク | 刺胞が逆に活性化する可能性がある | 酢の使用は避けるべき |

沖縄県福祉保健部「海のキケン生物」応急措置を基に筆者作成

上記のようにカツオノエボシに対しては逆に刺胞が活性化する可能性があるため、クラゲの種類が不明な場合は酢の使用を避けるべきです。

食酢がないときは、沖縄の砂浜に自生する低木「モンパノキ」の葉を石でつぶし、水に混ぜて患部に塗る方法があります。

・触手を取り除く

クラゲに刺された際に触手が残っていることがありますが、そのまま放置すると再び刺される恐れがあるため、早めに取り除くことが大切です。

このとき、絶対に素手で触らないようにしましょう。

素手で触ると手に刺される危険があるため、手袋やピンセット、またはハンカチなどを使って慎重に取り除いてください。

もし触手が絡みついて取り除けない場合は、海水で患部を優しく洗い流しましょう。

真水を使うと刺胞が活性化し、症状が悪化する可能性があるため、必ず海水で洗い流してください。

この際も、刺胞を刺激しないように優しく洗うことが大切です。

・お湯で温めるあるいは冷水で冷やす

温めるか冷やすかについては、専門家の間でも意見が分かれています。

日本ライフセービング協会では、状況に応じて温める方法と冷やす方法の両方を紹介しています。

それぞれの方法には、特有の効果があり、選択は刺された状態やその時の環境に応じて判断してください。

温める場合

クラゲの毒は主にタンパク質から成り立っており、40度以上の熱でその毒性が弱まることがわかっています。

このため、温めることで毒の作用を和らげ、痛みを軽減できる場合があるのです。

温めることで毒素が無害化されるため、刺された直後に痛みを感じた場合、40度程度のお湯を使って患部を温めることが効果的とされています。

注意点としては、温度が高すぎないことを確認し、やけどを避けることが重要です。

また、温める方法は、症状が悪化するクラゲがいないため、比較的安全に使用できる方法とされています。

温めることで、刺された部位の血行が促進され、痛みが早く和らぐことがあります。

冷やす場合

患部を冷やす方法もよく推奨されています。

刺された部位が腫れて熱を持つことが多く、この場合、冷やすことによって血管が収縮し、炎症を抑える効果があります。

冷却には、氷や冷たいペットボトルの飲み物などを使うことが効果的です。

冷やすことで痛みを軽減し、腫れを和らげることができます。特に、炎症がひどくなる前に冷やすことで、症状が進行しにくくなることがあります。

ただし、冷やし過ぎには注意が必要で、冷却材が直接皮膚に触れることがないように布を挟むとよいでしょう。

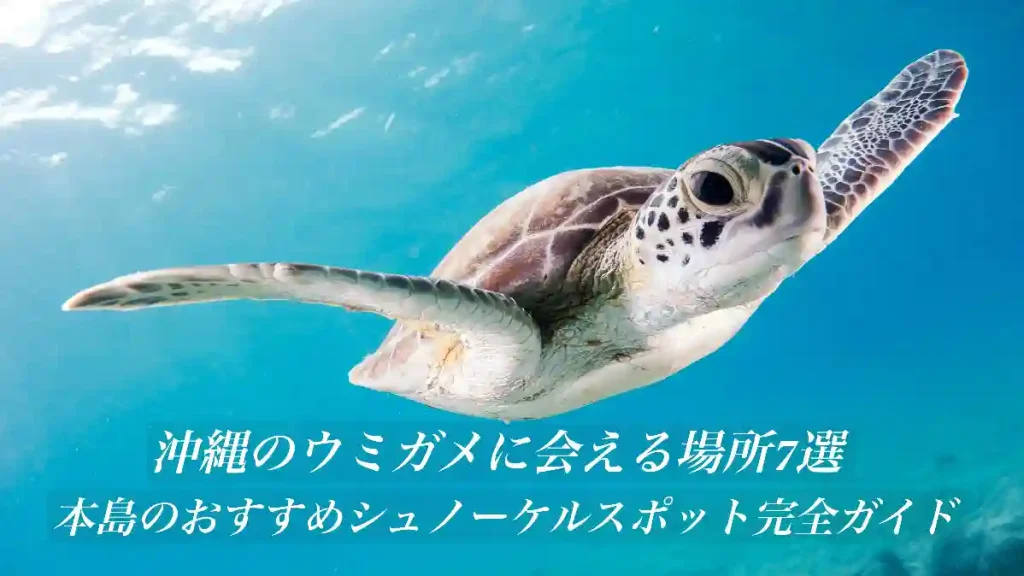

沖縄の海水浴シーズン

沖縄県内には多くのビーチが点在しています。

美しいエメラルドグリーンの海に囲まれ、訪れる人々を魅了します。7

月と8月は、ビーチリゾートを楽しむのに最適な時期です。

この時期は、亜熱帯特有の短時間のスコールが発生することもありますが、雨宿りをすれば問題ありません。

沖縄は、冬の最も寒い時期でも気温が10℃を下回ることが稀で、海水温は年間を通して20℃を切ることはほぼないため、長期間海を楽しむことができます。

海開きは本土よりも早く、3月〜4月には多くのビーチがオープンし、10月まで泳ぐことができます。

3月下旬から4月にかけて、海水温は21〜24℃となり、天候によっては少し肌寒く感じることもあるため、ウェットスーツの着用をおすすめします。

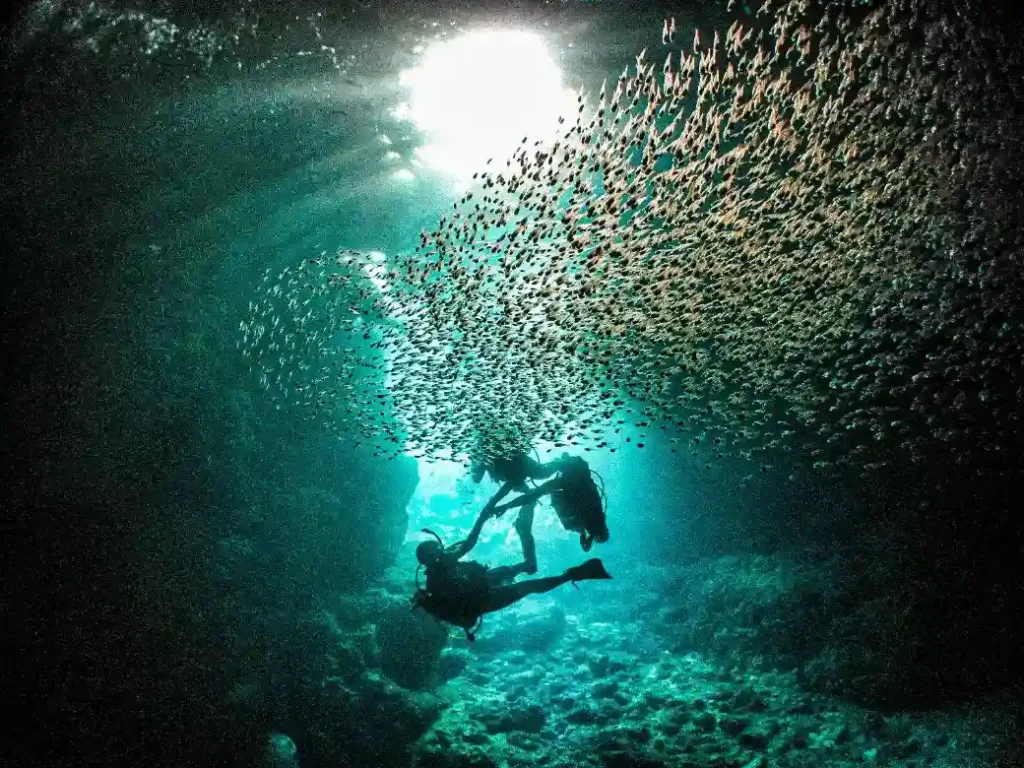

沖縄の海でシュノーケリングやダイビング

沖縄の海でシュノーケリングやダイビングを楽しむことは、美しいサンゴや色鮮やかな魚たちと触れ合える貴重な体験です。

沖縄の海は、1年を通して水温が20℃以上を保っているため、季節を問わずシュノーケリングやダイビングが楽しめます。

しかし、冬の時期になると、外気温が下がるため、シュノーケリングやダイビングには少し厳しい環境になります。

ウエットスーツを着ていても、最も快適に楽しめるのは4月から11月の間です。

海の危険生物による被害状況

海にはクラゲ以外にも危険な生物が多く存在し、これらによる被害は毎年300~400件に上ります。

特に、被害が多く発生するのは7月から8月の夏季に集中しています。

2022年に沖縄県で報告された海洋危険生物による刺咬症の被害件数について、性別と年齢別に集計したデータです。

| 性別 | 10歳以下 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60歳以上 | 合計 |

| 男 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 3 | 55 |

| 女 | 12 | 8 | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 | 50 |

| 合計 | 23 | 17 | 25 | 18 | 12 | 7 | 3 | 105 |

沖縄県衛生環境研究所「沖縄県における 2022 年の海洋危険生物刺咬症被害の疫学調査」沖縄県で報告された海洋危険生物による刺咬症の被害件数を基に筆者作成

沖縄県で報告された海洋危険生物による刺咬症の被害が、性別や年齢層に関して均等に発生しているわけではありません。

年齢別では10歳以下の子供や10代の若者、20代の成人に多くの被害が集中していることがわかります。

特に10代と20代の被害が目立っており、これは海に出る機会が多い年齢層であることや、海の危険生物への認識不足が影響している可能性があるでしょう。

60歳以上の高齢者には比較的被害が少ないものの、注意は必要です。

夏季に海水浴やレジャー活動が増える時期には、どの年齢層でも海洋危険生物に対する警戒が重要です。

ハブクラゲのほかにも気をつけたい沖縄の生物

沖縄の美しい海には、ハブクラゲ以外にも危険な海洋生物が多く存在しています。

これらの生物は、見た目が魅力的で、海でのレジャーを楽しむ際に気付きにくいこともありますが、触れることで深刻な怪我や健康被害を引き起こすことがあります。

注意を怠ると重大な事故につながる可能性があるため、沖縄での海遊びを楽しむ際には、沖縄の危険生物には十分警戒しましょう。

・ウンバイソギンチャク

ウンバイソギンチャクは、直径10~20センチほどのサイズで、岩や死んだサンゴ、礫(れき)などに足盤を使って付着しています。その姿が海藻に似ているため、見逃しやすいです。

このイソギンチャクの体表には刺胞が豊富に詰まった刺胞球があり、触れると激しい痛みを感じることがあります。

特に潮干狩りやシュノーケリング中に被害が発生しやすいです。

刺された際には、急性腎不全などの内臓疾患を引き起こすこともありますので、必ず医療機関での診察が必要です。

もし刺された場合は、海水で刺胞球を洗い流し、氷や冷水で冷やすことが推奨されます。

なお、酢を使用しないようにしましょう。酢をかけると、刺胞が一層発射される可能性があります。

・ヒョウモンダコ

ヒョウモンダコは、体長約12センチの小さなタコで、鮮やかな青い斑点が特徴です。

この模様は変色するため、見た目が非常に美しく見えます。

サンゴ礁の岩穴や石の下に生息しており、非常に有毒で食べることはできません。

万が一刺されてしまった場合、毒を口で吸い出すのは危険です(飲み込むと命にかかわることがあります)。

毒を絞り出し、すぐに病院に運ぶことが重要です。

このタコは普段は目立たないことがありますが、威嚇や興奮しているときには鮮やかなコバルトブルーの輪模様が現れます。

足の根元にある口でかまれると、致命的な毒が注入されることがあります。

この毒はフグなどでも知られるテトロドトキシンであり、万が一刺された場合は、毒を口で吸い出すことなく迅速に対応し、走らないようにして毒の拡散を避けることが大切です。

・オニダルマオコゼ

オニダルマオコゼは、奄美大島以南の浅いサンゴ礁に生息しています。

周囲の岩と非常に似ているため、海底でじっとしていると見分けがつかず、誤って踏んでしまうことがよくあります。

背鰭には強い毒があり、最悪の場合、死亡することもあります。

万が一刺された場合は、目に見える大きなトゲを取り除き、40~45℃程度のお湯で患部を温めてください。

ビニール袋にお湯を入れ、患部に当てる方法も効果的です。

・オニヒトデ

オニヒトデは、直径約30センチで、鋭く毒を持つトゲが10~17本ついています。

昼間はテーブルサンゴなどの下に隠れていることがあり、無闇に手を出さないよう注意が必要です。

もし刺されてしまった場合、目に見える大きなトゲを取り除き、40~45℃程度のお湯に患部を浸けてください。

ビニール袋にお湯を入れて患部に当てる方法も有効です。

沖縄県のサンゴ礁では、オニヒトデの大量発生によりサンゴが食害され、大きな被害を受けた過去があります。

平成13年末には沖縄島周辺および慶良間諸島で再び大量発生が確認され、その後も沖縄県や関係機関、ボランティアなどが協力し駆除活動を行っていますが、二次世代の出現により、現在も状況は続いています。

さらに、平成16年度の調査では、宮古群島や久米島にも広がっていることが分かりました。

・ゴンズイ

ゴンズイは、ナマズ目に属する魚で、背ビレと胸ビレに強い毒針があります。

幼魚の時期には、ゴンズイ球と呼ばれる群れを形成します。

もし刺されてしまった場合、目に見える大きなトゲを取り除き、約40~45℃のお湯に患部を浸すと効果的です。

ビニール袋にお湯を入れて、その袋を患部に当てる方法もあります。

・ウミヘビ

ウミヘビの仲間は、琉球列島に8種類が生息しており、強力な神経毒を持っています。

もし噛まれると、神経が麻痺し、動けなくなる可能性があります。

ウミヘビが近寄ってくることもありますが、絶対に手を出さないようにしましょう。

ウミヘビの牙には非常に強い毒があり、その毒の強さはハブの数十倍にも達します。

誤って噛まれると、命に関わる危険があります。

噛まれた場合の症状としては、呼吸困難や心肺停止などの麻痺が現れるため、その場での応急処置はほとんど不可能です。

毒を口で吸い出すことなく、速やかに病院へ運び、適切な治療を受けることが最も重要です。

まとめ

沖縄の海を楽しむためには、クラゲをはじめとする海洋生物への注意が必要です。

沖縄県の担当者によると、地元の沖縄県民はハブクラゲへの対策が十分に認識されており、被害は減少しているとのこと。

しかし、県外から訪れる観光客の中には、対策を講じずに海に入ってしまい、被害に遭うケースが依然として多いとのことです。

事前に情報を収集し、適切な対策を講じることで、安全に海水浴を楽しむことができます。

もし、クラゲに刺された場合は、慌てず応急処置を行い、速やかに医療機関を受診しましょう。

安全に沖縄の海を満喫するためには、以下の点に注意しましょう。

事前に情報を収集する: クラゲの発生状況や危険な生物について、事前に情報を集める。

適切な服装を選ぶ: ウェットスーツやラッシュガードなど、肌の露出を減らす服装を選ぶ。

クラゲ防止ネットのあるビーチを選ぶ: より安全に海水浴を楽しめる。

周囲に注意を払う: 海水浴中は常に周囲に注意を払い、クラゲや他の海洋生物に近づかないようにする。

応急処置の方法を覚えておく: 万が一、クラゲに刺された場合に備えて、応急処置の方法を覚えておく。

楽しい沖縄の旅にするために、これらの情報を参考に、安全に海水浴を楽しんでください。