沖縄の海を彩るサンゴ礁は、青く透き通る海と相まって世界中のダイバーや観光客を魅了しています。

しかし、その美しいサンゴ礁が、今大きな危機に直面していることをご存じでしょうか?

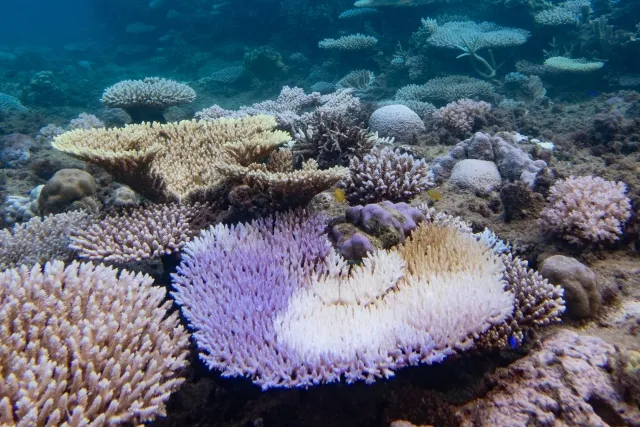

温暖化や海洋汚染による「白化現象」により、沖縄本島の浅瀬では90%以上のサンゴが白く変色してしまっていると報告されています。

このままでは、貴重なサンゴ礁が姿を消してしまうかもしれません。

本記事では、サンゴ礁が私たちの生活や海洋生態系にとってどれほど重要な役割を果たしているかなどを詳しく紹介します。

沖縄のサンゴを守り、未来にその美しさを残すために、あなたもできることから一歩を踏み出してみませんか?

沖縄で深刻化しているサンゴ礁白化現象とは?

沖縄の美しいサンゴ礁は、現在「白化現象」という深刻な問題に直面しています。

白化現象とは、サンゴが色を失い白く変色することを指します。

これはサンゴと共生している「藻類(褐虫藻)」がサンゴから抜け出し、サンゴ自体が生き延びるのに必要な栄養分を失ってしまうために起こる現象です。

白化するメカニズムを簡単に説明すると以下になります。

- 海水温度が上昇すると、藻類が「活性酸素種」を多く排出する

- 活性酸素種は、サンゴにとって「有害」であるので藻類を追い出す

- 結果として、サンゴの「骨格が露出」してしまう

沖縄では、この白化現象が大規模に発生しており、観光資源や生態系に大きな影響を及ぼしています。

沖縄本島の浅瀬のサンゴは90%以上が白化していると報告

特に深刻なのは沖縄本島の浅瀬で、ここでは90%以上のサンゴが白化していると報告されています。

浅瀬は多くの海洋生物が住む重要なエリアですが、サンゴが消失すると、生態系全体のバランスが崩れ、多くの生物が生息地を失うことになります。

沖縄のサンゴ礁白化は地元の漁業や観光産業にとっても大きな損失です。

白化現象の主な原因は海水温度の上昇

白化現象の主な原因とされるのが、海水温度の上昇です。

地球温暖化により、近年の夏は気温が例年よりも高くなり、100年で約1℃ほど上昇しているとされています。

そして、沖縄の海も例外ではありません。

サンゴにとって適した水温を超えると、褐虫藻がサンゴの体内から排出され、サンゴは白化してしまいます。

また、汚染物質の流入や海水の酸性化もサンゴにストレスを与え、白化を促進する原因とされています。

白化しても回復する可能性

白化したサンゴは、すぐに死んでしまうわけではありません。

海水温が元に戻り、良好な環境が整えば、褐虫藻が再びサンゴと共生し始め、回復することも可能です。

ただし、白化期間が長引くとサンゴは栄養不足で弱り、回復力も低下してしまいます。

回復力が低下したサンゴは、環境が良好になっても元には戻らずに、そのまま死んでしまいます。

そのため、長期的に温暖化が進むことで、取り返しがつかない状態になることも十分に考えられるでしょう。

沖縄のサンゴ礁白化現象がもたらす実際の被害

沖縄のサンゴ礁が白化していくことで、観光業や漁業、さらには生態系全体に深刻な被害が生じています。

実際に、以下に代表される被害が現実で起きています。

- サンゴ礁は海洋生物の約25%が生息する場所であり、深刻な影響を与えつつある

- 水質浄化機能が低下し、海洋環境の悪化につながりつつある

- 石西礁湖では、漁業の経済価値が1億円ほど減少したという報告がある

サンゴ礁は、魚・エビ・カニなど多くの海洋生物の住処であり、これらの生物が集まることで沖縄の海は豊かな生態系が保たれています。

サンゴが白化し、死滅が進むと、これらの生物たちは生息地や餌を失い、結果として漁業資源も減少してしまうのです。

また、沖縄のサンゴ礁は観光の大きな魅力でもあり、ダイビングやシュノーケリングを楽しむ観光客が減少することも懸念されています。

沖縄のサンゴ礁の魅力を解説

沖縄のサンゴ礁は、青く透き通る海と相まって、まるで南国の楽園のような美しさを見せてくれます。

そして、このサンゴ礁を目当てに多くの観光客が訪れ、沖縄の豊かな海を間近で体験しています。

サンゴの間を泳ぐカラフルな魚たちや、ユニークな形をしたサンゴの姿は、自然の神秘そのものです。

また、沖縄のサンゴ礁は、海洋生物たちにとって「家」であり、「食べ物」を提供する重要な存在です。

こうしたサンゴ礁の魅力は、単なる景観の美しさだけでなく、生態系を支える力にもあるといえます。

沖縄のサンゴ礁は世界に誇る美しさ

沖縄のサンゴ礁は、色とりどりのサンゴと透明度の高い海が織りなす、世界有数の美しさを誇ります。

日本国内はもちろん、世界中のダイバーや自然愛好家からも絶賛されています。

その美しい景観は「東洋のガラパゴス」とも称され、サンゴ礁を眺めに来る観光客が後を絶ちません。

特に「八重山諸島」や「慶良間諸島」などのサンゴ礁は、その豊かな色彩と多様な形でリピーターが続出しています。

沖縄のサンゴ礁は多様な生態系が育む

沖縄のサンゴ礁は、多様な生態系を育む「海の森」としても知られています。

サンゴ礁には、カクレクマノミ・エビ・ウミガメなど多種多様な生物が共生し、それぞれが役割を持って生態系を形成しています。

サンゴ礁は単に美しい景観として存在しているのではなく、さまざまな生物の食料や保護区としても機能しているのです。

そのため、サンゴが失われると、周辺の生物にとっても住処を失うことになり、海の生態系全体のバランスが崩れ大きな影響をもたらすと予測されています。

沖縄のサンゴ礁は貴重な資源

沖縄のサンゴ礁は、観光や漁業にとって欠かせない貴重な資源でもあります。

観光面では、サンゴ礁の美しさがダイバーや観光客を引き付ける一方で、漁業面では、魚や貝類などの海産物がサンゴ礁に依存しています。

サンゴ礁は、沖縄の地域経済や文化を支える重要な存在であり、沖縄の暮らしにも深く根付いています。

また、サンゴには二酸化炭素を吸収し、海洋の酸性化を防ぐ働きもあり、環境保護の観点からもその価値は計り知れません。

サンゴの基礎知識:その生態と役割を知ろう

サンゴ礁といえば、色とりどりの姿やその華やかな海の風景が印象的ですが、サンゴを詳しく知ると、さらにその神秘的な世界が広がります。

サンゴは美しい景観だけでなく、海洋生態系で重要な役割を果たしているのです。

サンゴは植物ではなく『動物』である

サンゴは見た目こそ植物のように思われがちですが、実は動物の一種です。

サンゴはポリプと呼ばれる小さな生物が集合してできた「群体」で、これらが集まり石灰質の骨格を形成し、長い年月をかけてサンゴ礁を作り上げます。

ポリプ一つひとつが触手を持ち、海中のプランクトンを捕まえて栄養分を摂取しているのです。

また、体内に住む「褐虫藻」という藻類と共生し、褐虫藻が光合成で生み出した栄養分を受け取りながら成長します。

サンゴは動物でありながら、植物と共生して生活する面白い動物です。

サンゴ礁がどのように形成され、成長していくのかを解説

サンゴ礁の形成は、非常にゆっくりとしたプロセスです。

ポリプが石灰質の骨格を分泌しながら、少しずつ積み重なっていくことで、サンゴ礁が形成されます。

成長速度は、1年で数センチ程度と非常にゆっくりです。

現在、私たちが目にしている大規模なサンゴ礁は、何百年から何千年もの年月をかけて作られたものです。

このようにして形成されたサンゴ礁は、海底に大規模な構造物を生み出し、魚たちが集う複雑な生息環境となります。

サンゴ礁は魚や他の海洋生物の『住処』となる

サンゴ礁は「海の森林」とも呼ばれるほど、生物多様性の豊かな場所です。

サンゴ礁の枝の間や隙間には、小魚が身を隠し、エビやカニが住み着くなど、多くの生物が共生しています。

サンゴ礁はこれらの生物たちにとって「住処」であり、「食料源」でもあります。

サンゴ礁が失われると、それを頼りにする生物たちも行き場を失い、海の生態系全体に大きな影響を及ぼすでしょう。

このように、サンゴ礁は単なる景観資源ではなく、海洋生態系の基盤として非常に重要な役割を果たしているのです。

沖縄のサンゴの種類と代表的なサンゴ 7選

沖縄のサンゴ礁は、その豊かな生態系と美しさで知られており、多様なサンゴ種が生息しています。

以下に、沖縄を代表する7種類のサンゴを詳しく説明します。

1.ミドリイシ

ミドリイシは、沖縄のサンゴ礁で最も一般的に見られるサンゴの一つです。

イシサンゴ目ミドリイシ科に属し、強固な石灰質の群体を形成します。

色彩は緑色だけでなく、青やピンクなど多様で、環境適応能力が高いのが特徴です。

沖縄周辺では約130種以上が確認されており、サンゴ礁の生態系で重要な役割を果たしています。

2.アザミサンゴ

アザミサンゴは、イシサンゴ目ビワガライシ科に属するサンゴで、円筒状やらっぱ状に分岐した塊状の群体を形成します。

直径約8mmの個体が集まって群体を作り、静かな入江などに多く分布しています。

透明な緑色をしており、夜間にはポリプを伸ばしてプランクトンを捕食する習性があります。

3.ハナガササンゴ

ハナガササンゴは、ハマサンゴ科に属する美しいサンゴです。

主に枝状やテーブル状の形態を持ち、色彩は緑色だけでなく、黄色や青色などカラフルです。

7月から8月にかけての満月の夜に産卵を行うことで知られており、その光景は非常に神秘的といわれています。

ナイトダイビングができるなら、ぜひ見に行ってみてください。

4.マルクサビライシ

マルクサビライシは、潰したボールのような形状をしており、色や形が多様であることが特徴です。

波の弱いサンゴ礁の斜面や砂地に生息し、岩にはくっつかない単体性の特徴を持っています。

琉球列島では非常に一般的に見られ、沖縄の海洋生態系で重要な役割を果たしています。

5.キクメイシ

キクメイシは、主に半球状または塊状の群体を形成し、表面には菊の花のような形状のポリプが密集しています。

まるで岩が露出しているような見た目です。

色彩は黄褐色や淡褐色が一般的ですが、環境によってはさまざまな色合いを見せることもあります。

沖縄の浅い海域、特に水深2〜3メートルの場所でよく見られます。

6.ハマサンゴ

ハマサンゴは、水深の浅いサンゴ礁の縁部や斜面に生息します。

褐色や黄褐色など多様な色彩を持っており、直径約1.5mmの円形ポリプが特徴です。

群体は枝状の半球形であり、枝の先端にいくほど滑らかになっています。

大きいものでは、直径が数m以上に成長するものも見られます。

7.ヤエヤマカワラサンゴ

ヤエヤマカワラサンゴは、沖縄を含む奄美・琉球諸島以南のインド洋および太平洋に分布するサンゴです。

一見すると花びらが重なったような形です。

薄い半円状の板が放射状に重なるような形状を持ち、時にはすり鉢状になることもあります。

波の静かな礁斜面で見られ、大きな群体は1メートル以上にも達することがあります。

ここで紹介した以外にも、沖縄の海には多種多様なサンゴが生息しているため、ダイビングで間近で観察してみてください。

沖縄で実施されているサンゴ礁保護活動の例

沖縄で実施されているサンゴ礁保護活動の概要を紹介します。

気軽に参加できる活動がたくさんあるため、気になったら沖縄旅行の一環として、参加してみてください!

SNSやライブ配信などで広めてもらえれば、沖縄のサンゴを助ける行動になるはずです。

サンゴ礁ウィーク

- 毎年3月上旬に開催されているサンゴ礁保護の啓発イベント

- 沖縄県サンゴ礁保全推進協議会が主催

- 沖縄だけでなく、離島や県外でも協賛したイベントが開催されている

サンゴ礁ウィークは毎年開催され、2024年は2月下旬から3月上旬にかけて実施されました。

期間中は、サンゴ礁の重要性を再認識し、その保全活動を促進するための多様なイベントが行われます。

具体的には、ビーチ清掃活動・自然観察会・企画展・展示会・サンゴ植え付け・アート体験・ワークショップなどです。

地域住民や観光客がサンゴ礁の生態系を学び、保全活動に参加する機会が提供されています。

チーム美らサンゴ

- 20年以上続いている、沖縄県内外の企業が集まって結成したチーム

- 沖縄県恩納村のサンゴ保全活動を行っている

- 「美ら海を⼤切にする⼼」をより多くの⼈々に広げることを⽬的に活動

チーム美らサンゴは、2004年に設立されたプロジェクトです。

このチームは、沖縄県恩納村を拠点に、サンゴの植え付け活動を行っています。

2024年は、9月に植え付けイベントが実施され、ダイバーとノンダイバーが参加しました。

これまでに4,000名以上が参加し、19,000本以上のサンゴが植え付けられています。

SAVE the BLUE~Ocean Project~

- 株式会社コーセーのスキンケアブランド『雪肌精』が毎年取り組む環境支援プロジェクト

- キャンペーン期間の売上の一部をサンゴ保全活動に寄附

- 地球の環境保全に対する関心を高め、理解を深める啓発活動に取り組んでいる

「SAVE the BLUE」は、株式会社コーセーが展開する環境支援プロジェクトです。

これは、コーセーが販売する対象商品の売上の一部が、沖縄県読谷村のサンゴ育成活動に寄付されるものになります。

15年間の活動を通し、これまでに累計20,000本以上のサンゴが植樹されました。

また、社員研修として「サンゴ留学」を実施し、環境保全への意識向上にも取り組んでいます。

コーセーの化粧品を購入することで、沖縄の海に貢献できるため、参加しやすいプロジェクトです。

有性生殖によるサンゴ再生プロジェクト

- 企業7社及び一般社団法人水産土木建設技術センター設立したプロジェクト

- 沖縄の豊かな海を次世代に引き継ぐために活動している

- 自然に近い形で効率よく受精させ、大量の種苗を育てられる技術

有性生殖によるサンゴ再生プロジェクトは、八重山漁業協同組合が中心となり進められている大規模な研究プロジェクトです。

国内初の実用レベルでの海域における有性生殖を利用したサンゴの再生を行っています。

2020年から2025年までの間で、10,000群体の種苗生産を目標としています。

そして、2024年5月には、このプロジェクトによって繁殖したサンゴが初めて産卵することが確認されました。

イキイキ☆サンゴ大作戦

- 2007年から開催されている、全国から大勢の一般ダイバーが参加するイベント

- 植え付けたサンゴのモニタリングやメンテナンスを徹底管理

- ただのファンダイビングではなく、サンゴに興味を持ってもらう意図がある

イキイキ☆サンゴ大作戦は、美ら海振興会が主催するこのイベントです。

毎年11月の第1週に開催され、国内最大規模のサンゴ植付の催しになっています。

全国から大勢のダイバー参加者が集まり、サンゴの植え付けやメンテナンス、モニタリングを行っています。

過去のイベントでは、250名を超える参加者が600個体以上のサンゴを植え付けた実績があるほど人気です。

参加したい方は、ぜひ、ダイバーになって参加してみてください!

沖縄のサンゴ礁を後世に残すために個人でできる活動

沖縄のサンゴ礁を後世に残すためにできることはいくつもあります。

直接沖縄のサンゴ礁に繋がらなくても地球環境を良くしようと、節電・節水などを心がけるだけでも、個人でできる活動の大きな一歩です。

ここでは、代表的な活動の一部を紹介していきます。

沖縄のサンゴ保護活動に参加する

沖縄では、観光客や地元住民が参加できるサンゴ保護活動が定期的に行われています。

例えば「チーム美らサンゴ」や「サンゴ礁ウィーク」では、サンゴの植え付けや清掃活動、ワークショップなどが開催され、サンゴの保護を実践的に学べるでしょう。

これらの活動に参加することで、サンゴ礁の保護の知識を深め、他の参加者と共にサンゴを守るための具体的な行動ができます。

また、活動を通じて、サンゴの生態系や海洋環境への理解も深まり、個々の意識向上にもつながります。

ダイビングや遊泳中にサンゴを触らない

沖縄のサンゴ礁を守るために、ダイビングやシュノーケリング中にはサンゴに触れないことが大切です。

サンゴは非常にデリケートな生き物で、少し触れただけでも壊れたり、ダメージを受けたりすることがあります。

特にフィンのダメージは大きいため、サンゴ礁に近づく際には、十分な距離を保ちましょう。

また、ダイビング中の姿勢を安定させ、無意識にサンゴに接触してしまわないように注意することが必要です。

ガイドの指示をしっかり守り、サンゴを含む海中の自然環境を意識しながらダイビングをしましょう。

もちろん、浅瀬で海遊びするときもサンゴに触れたり、持ち帰らないようにしましょう。

ゴミをポイ捨てせず、環境に優しい製品を使う

海やビーチでのゴミのポイ捨ては、サンゴ礁やその周辺の生物に大きな影響を与えます。

ゴミが海に流れ込むと、サンゴに引っかかって物理的なダメージを与えたり、海洋生物が誤って飲み込むことで死に至るケースもあります。

ビーチで過ごす際には、自分のゴミは持ち帰るだけでなく、目に見えるゴミを拾うことも積極的に行いましょう。

また、プラスチックごみを減らすために、再利用可能な水筒やエコバッグを使うといった意識を日常的に持つことも、サンゴ礁保護につながります。

さらに、サンゴに優しい日焼け止めや化粧品を選ぶことも重要です。

通常の日焼け止めには、サンゴに有害な成分が含まれていることが多く、海中で溶け出すことでサンゴに悪影響を及ぼします。

自然由来の成分で作られた「リーフセーフ」や「環境に優しい日焼け止め」を選ぶよう心がけましょう。

環境汚染を防ぐために節電をする

日常生活の中での節電も、間接的にサンゴ礁保護に貢献できます。

電力を節約することで、化石燃料の燃焼による温室効果ガスの排出を抑え、地球温暖化の進行を少しでも遅らせることができるためです。

地球温暖化が原因で海水温が上昇すると、サンゴは白化現象を起こし、最悪のケースでは死滅してしまいます。

具体的には、電化製品の使用を控えめにする、エネルギー効率の高い家電を選ぶなど、小さな行動から始めましょう。

沖縄のサンゴの美しさをSNSで広め、多くの人に問題を知ってもらう

個人ができるサンゴ礁保護の活動の一つに、SNSを活用して情報を広めることがあります。

自分が沖縄のサンゴ礁を見た感動や、サンゴの現状、白化の問題などを発信することで、より多くの人に関心を持ってもらうことが可能です。

写真や動画を通じてサンゴの美しさや多様な生態系を伝えたり、サンゴ保護の重要性の情報をシェアすることで、サンゴ保全に対する意識が広がります。

また、保護活動団体の情報を拡散することで、多くの人が保護活動に参加しやすくなるという効果も期待できるでしょう。

沖縄のサンゴ礁を間近で見て、問題を知るなら『ダイビング』がおすすめ!

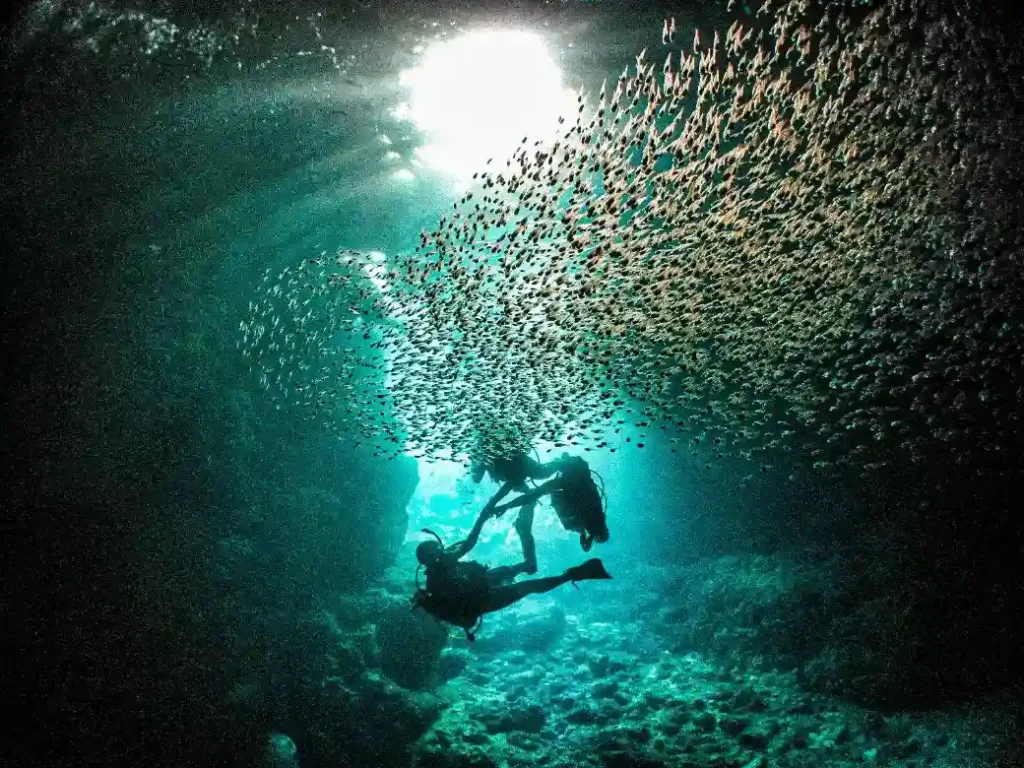

沖縄の美しいサンゴ礁を間近で体験し、その魅力とともに現在の環境問題を実感するには、ダイビングが最適な方法です。

ダイビングを通じてサンゴの繊細な生態系に触れることで、サンゴ礁がどれほどの生き物たちにとって大切な「家」となっているかを実感できます。

また、近年の環境変化によってサンゴが受けている深刻な影響を直接目の当たりにすることができ、サンゴ礁保護の必要性を強く感じられるでしょう。

ダイビングで感じるサンゴの魅力

沖縄には透明度の高い青い海が広がり、カラフルで多様なサンゴが生息しています。

「恩納村エリア」や「宮古島周辺」では、サンゴ礁が広がる海中を魚たちが泳ぎ回り、幻想的な海の風景が広がります。

ダイビングで水中に潜ると、サンゴの細やかな模様や、サンゴの隙間をぬうように泳ぐ熱帯魚たちの姿を間近で観察することができるでしょう。

このような体験を通じて、写真や映像では伝わらない、サンゴ礁のリアルな美しさや命の力強さを感じることができるのです。

サンゴの問題を実感し、保護の意識が高まる

ダイビングを通じてサンゴの白化現象や、損傷したサンゴ礁の姿を目にすることで、地球温暖化や環境汚染がどれほど海の生態系に影響を与えているかが実感できます。

沖縄の浅瀬では90%以上のサンゴが白化しているといわれ、多数のダイビングポイントでも白く変色したサンゴを目にすることがあります。

こうした現状を知ることで、私たち一人ひとりができる保護活動の重要性がより身近に感じられ、日常の行動にもつながりやすくなるでしょう。

ダイビング初心者でも安心して参加可能

沖縄では初心者向けのダイビングツアーも充実しており、プロのインストラクターがサポートしてくれるため、初めての方でも安心して参加できます。

また、「体験ダイビング」を通じて、ライセンスがなくても浅い水深でサンゴ礁を間近に観察できるプランもあり、沖縄のサンゴ礁を楽しむ入り口として最適です。

ダイビングをきっかけに、サンゴや海洋生態系に関心を持ち、その魅力や現状についてさらに知識を深めることができるでしょう。

沖縄サンゴ礁のQ&A

沖縄のサンゴ礁が白化すると、海の生態系にどのような影響がありますか?

サンゴ礁が白化すると、その周りで生活する多様な海洋生物にも深刻な影響が及びます。

サンゴ礁は、魚類や無脊椎動物などの「住処」であり、餌や隠れ場所を提供しています。

そのため、サンゴが死んでしまうと、それを頼りにしていた生物たちも居場所や餌を失い、結果として生態系全体のバランスが崩れることにつながるのです。

これにより、沖縄の観光資源である美しい海も変化し、魚の種類や数が減少する恐れがあります。

白化した沖縄のサンゴは元に戻ることがありますか?回復の可能性はどれくらいですか?

白化したサンゴが回復する可能性はありますが、その条件には気温や水質など、さまざまな要因が関係しているとされています。

また白化は、サンゴが生き延びるための一時的な状態ともいえます。

そのため、周辺環境が正常に戻れば、サンゴは共生藻を再び取り込み、回復することができることもあるのです。

しかし、海水の温度上昇や環境汚染が続くと、サンゴは長期間白化状態のままになり、最終的には死んでしまうリスクが高まります。

実際に、沖縄でも自然回復が見られるケースがありますが、白化を未然に防ぐための保護活動が重要とされています。

沖縄の観光客が参加できるサンゴ保護活動にはどんなものがありますか?

沖縄には、観光客でも気軽に参加できるサンゴ保護活動がいくつもあります。

代表的なものとして、「チーム美らサンゴ」の活動があり、サンゴの植え付けやモニタリングなど、サンゴ再生のサポートを行っています。

また、「SAVE the BLUE〜Ocean Project〜」などの取り組みでは、環境保護意識を高めるイベントや啓発活動が実施されているのです。

その一環で、観光客が参加できるワークショップも提供されています。

これらの活動に参加することで、沖縄のサンゴ保護に直接貢献することができるでしょう。

沖縄のダイビングやシュノーケリングでサンゴを守るための注意点は何ですか?

ダイビングやシュノーケリング中にサンゴを守るためには、基本的なマナーを守ることが大切です。

まず、サンゴには絶対に触らないようにしましょう。

サンゴは非常に繊細で、触れるだけでダメージを受けることがあります。

また、フィンがサンゴに当たらないよう、常に体の位置を確認し、サンゴから適度な距離を保つことが重要です。

日焼け止めも、サンゴに優しい成分を含んだものを選び、化学物質によるサンゴへの影響を減らすように心がけましょう。

日常生活で沖縄のサンゴ保護に貢献するために、私たちができることは何ですか?

日常生活の中でも、沖縄のサンゴ保護に貢献するためにできることがたくさんあります。

例えば、節電や節水は温暖化防止につながり、海水温度の上昇を抑える一助となります。

また、環境に配慮した製品を選ぶことや、プラスチックごみを減らすことも大切です。

沖縄のサンゴの現状や保護活動をSNSで発信し、多くの人にこの問題を知ってもらうことも有効です。

こうした小さな行動が集まることで、サンゴ礁の未来を守る力になります。

まとめ

沖縄のサンゴ礁は、エメラルドブルーの海と美しいサンゴが織りなす独特の景観で、世界中の人々を魅了しています。

しかし、この貴重な自然が、温暖化や環境汚染による「白化現象」という危機にさらされています。

- 90%以上が白化している沖縄本島の浅瀬のサンゴ

- 世界中で絶えず増える海洋ゴミ

- 気候変動の影響による海水温度の上昇

これらはすべて、サンゴ礁とそれを頼りにする生態系に大きな影響を与えているのです。

私たちにできる行動は、決して難しいものではありません。

沖縄で実施されているサンゴ保護活動に参加し、サンゴに触れないなどの小さなマナーを守ることで、自然を直接的に守ることができます。

また、節電や環境に優しい製品を使うといった日常の意識や、SNSでサンゴの現状を広める行動も、サンゴ礁保護の大きな一歩です。

私たち一人ひとりができることから始め、沖縄のサンゴ礁を未来の世代へと引き継いでいきましょう!